Worum geht es in MobilKULT?

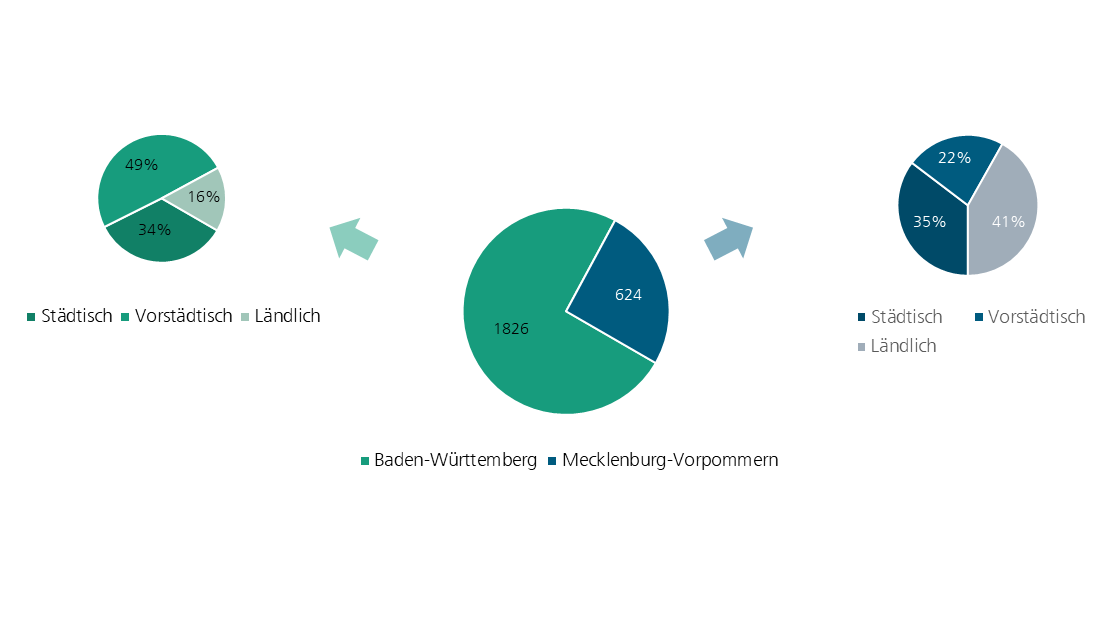

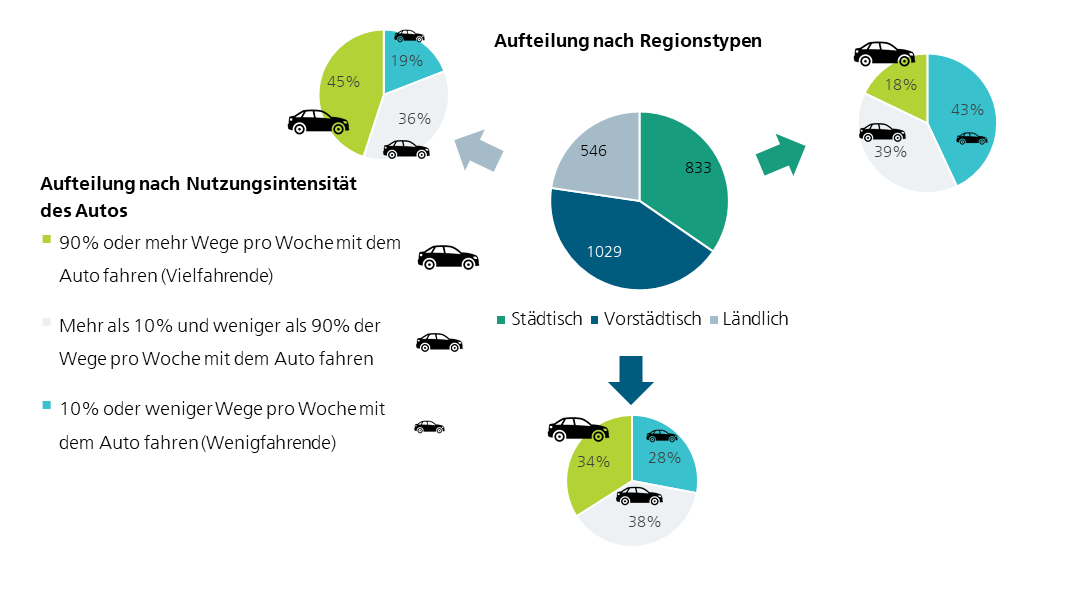

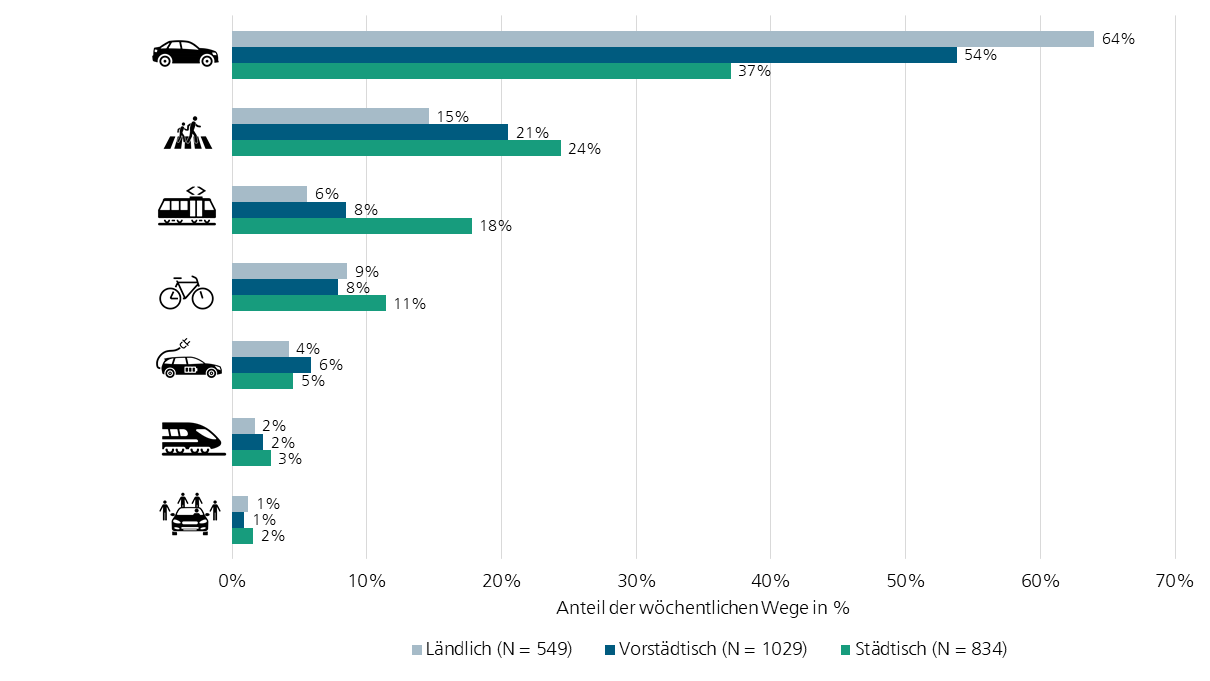

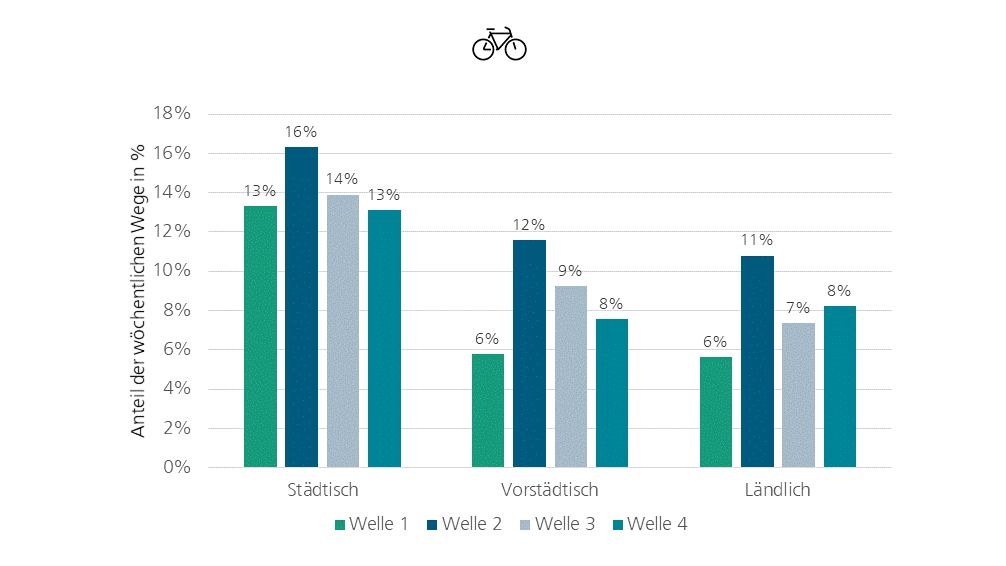

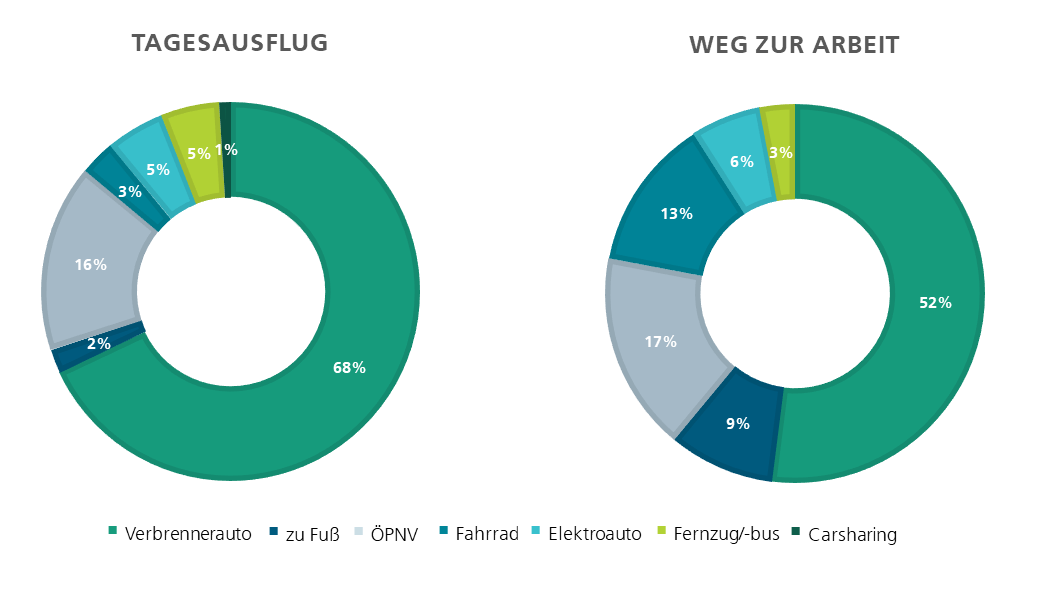

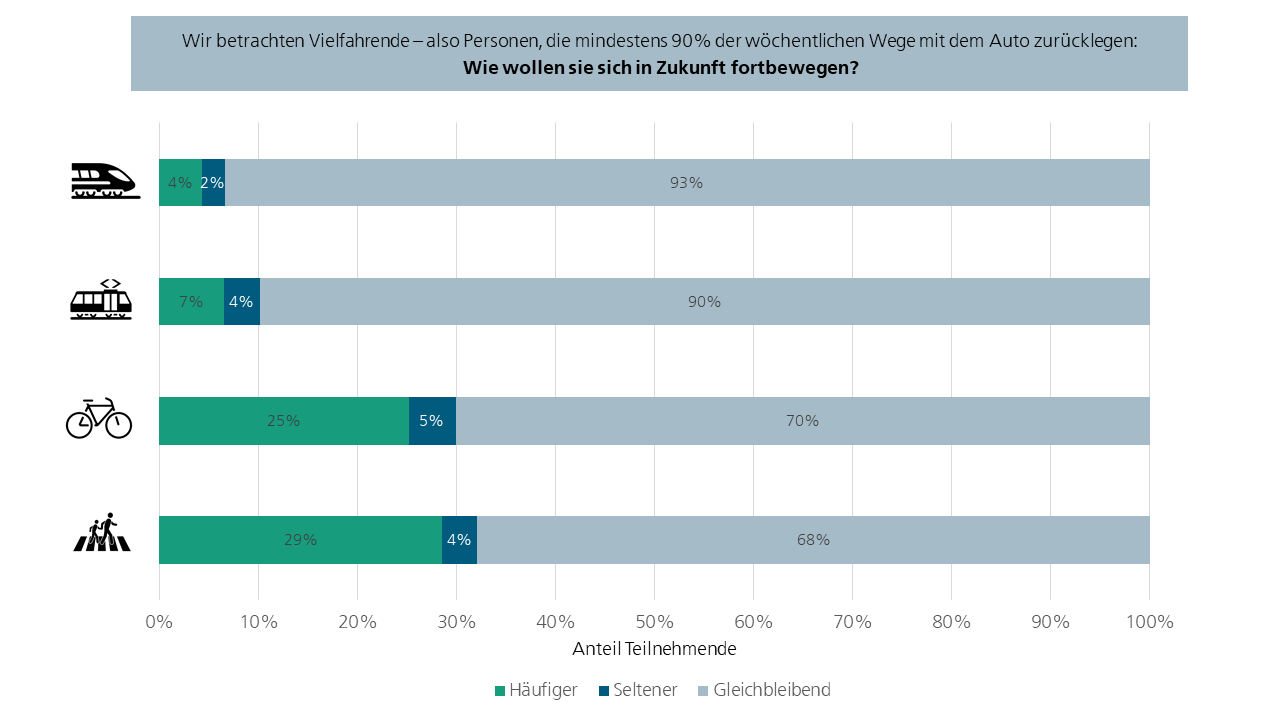

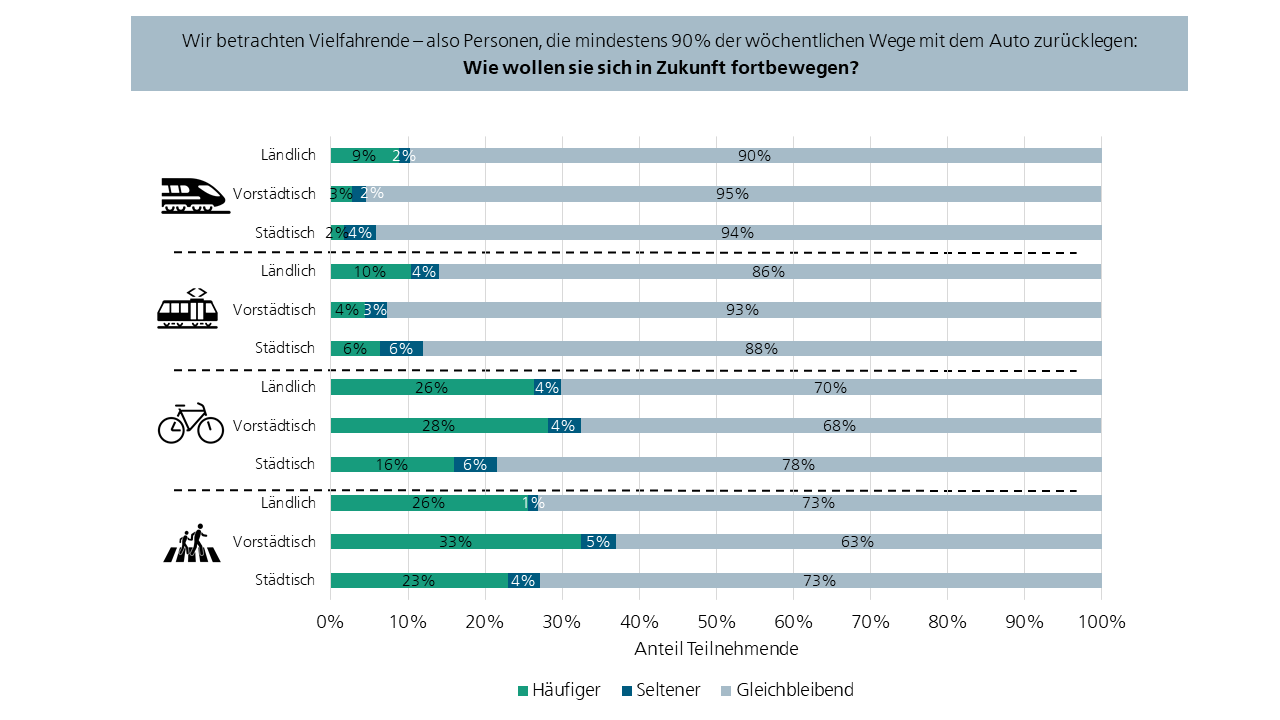

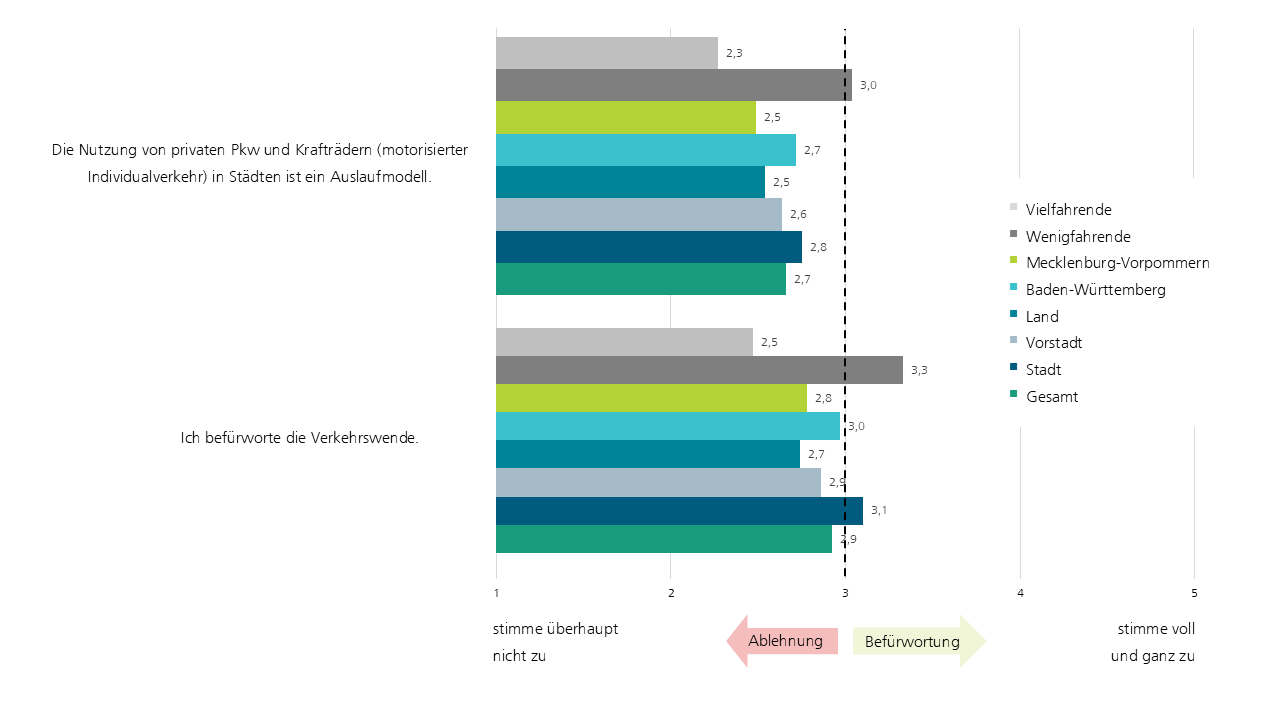

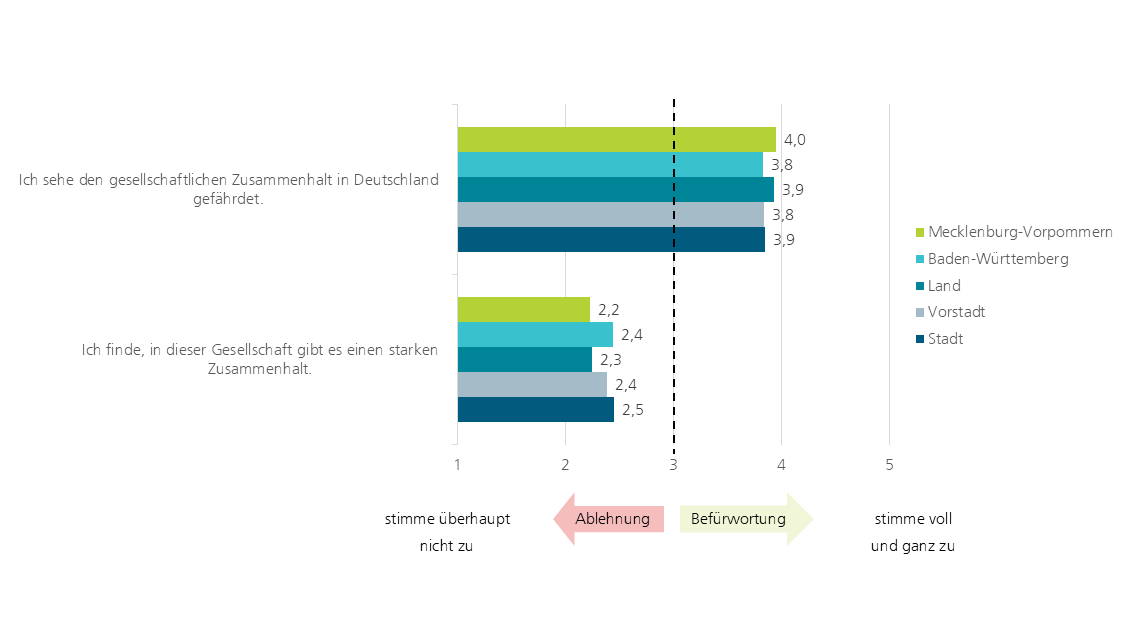

Im Projekt MobilKULT untersuchen wir Mobilitätsgewohnheiten und deren Veränderungen in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern.

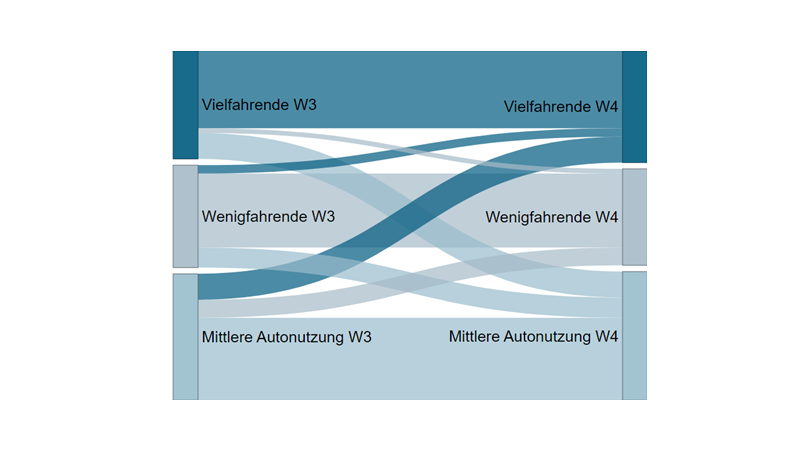

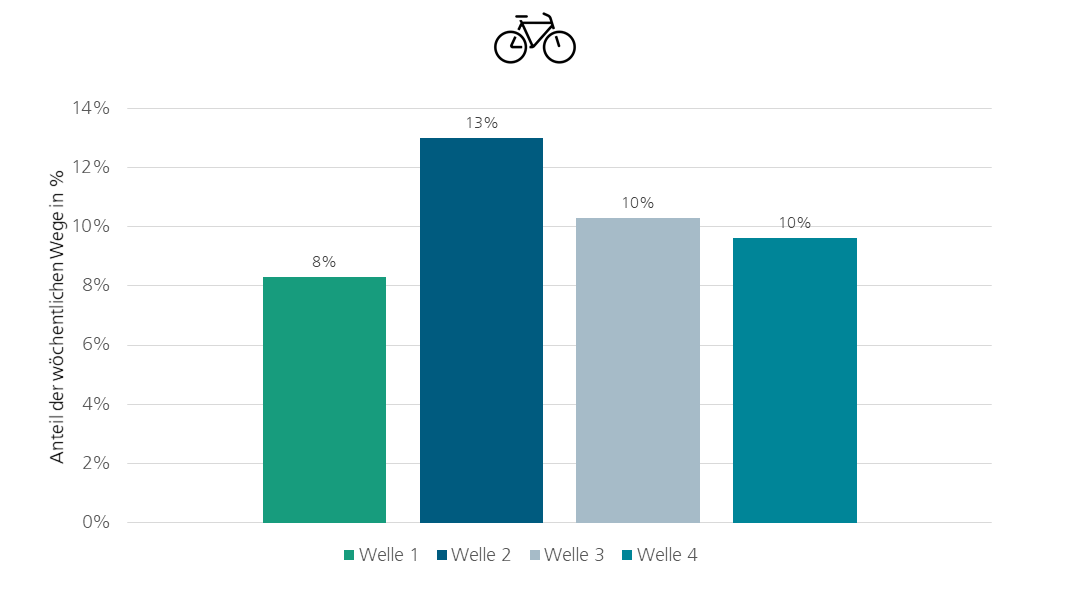

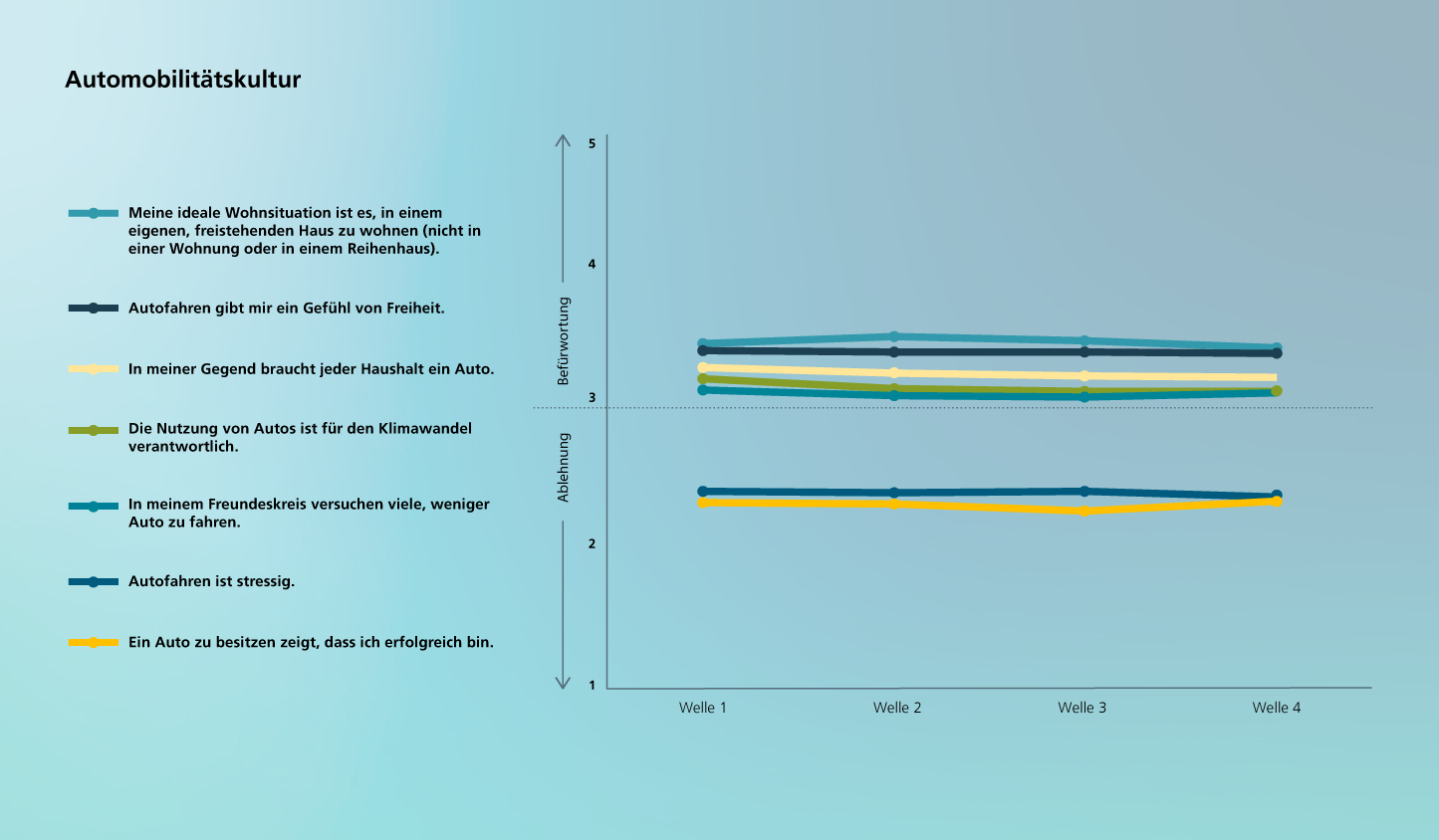

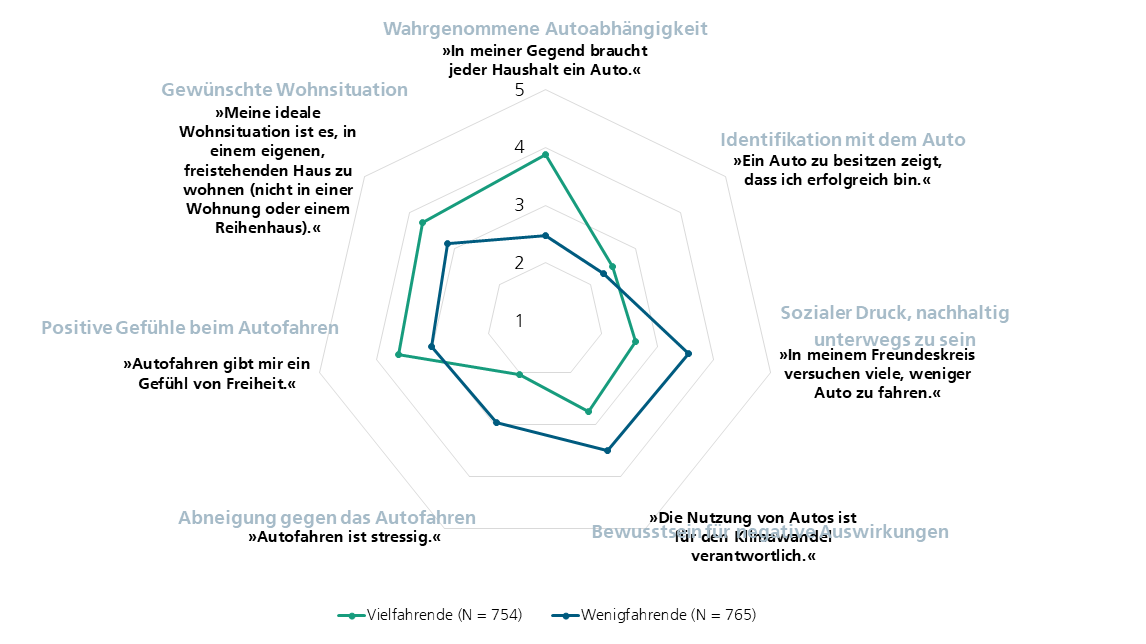

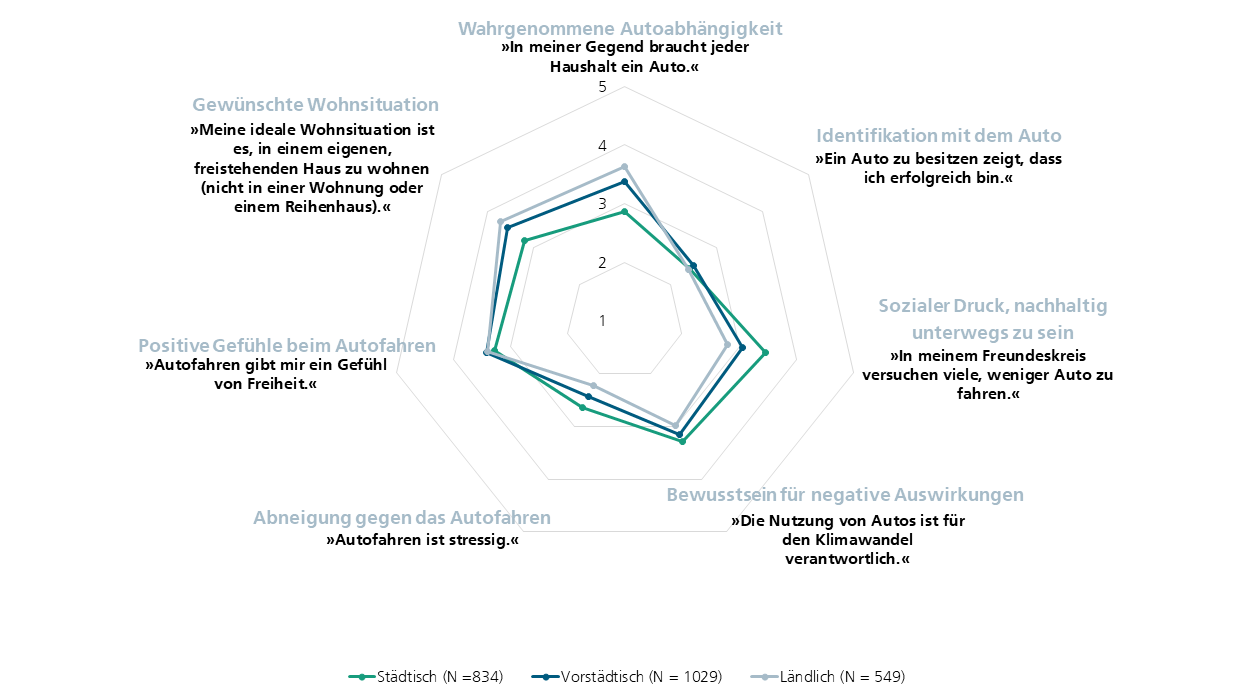

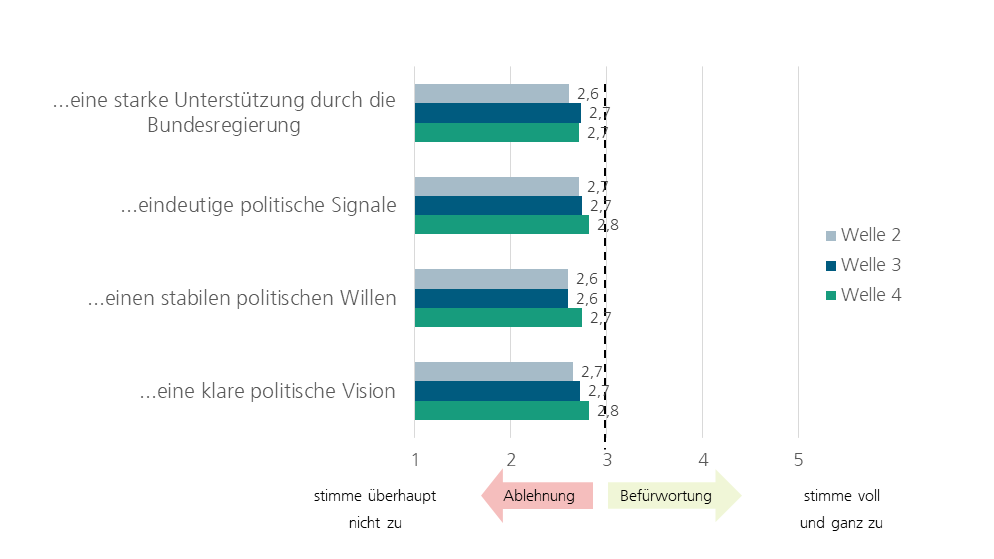

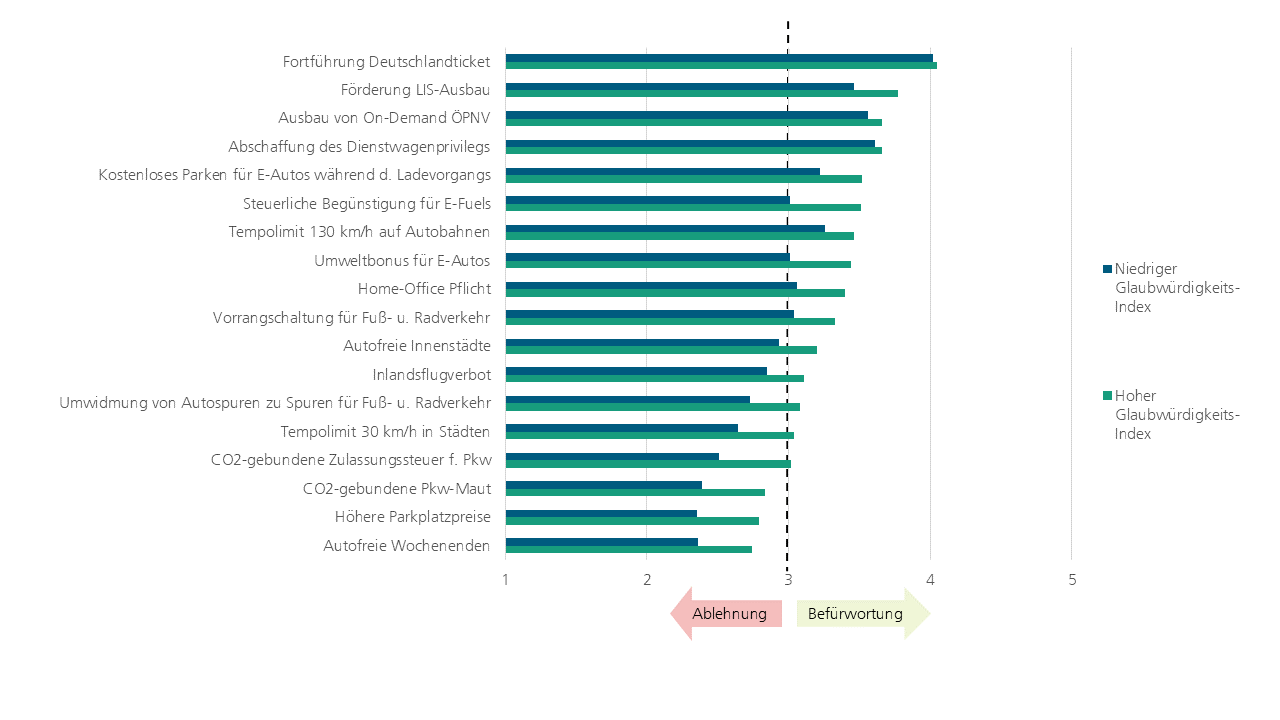

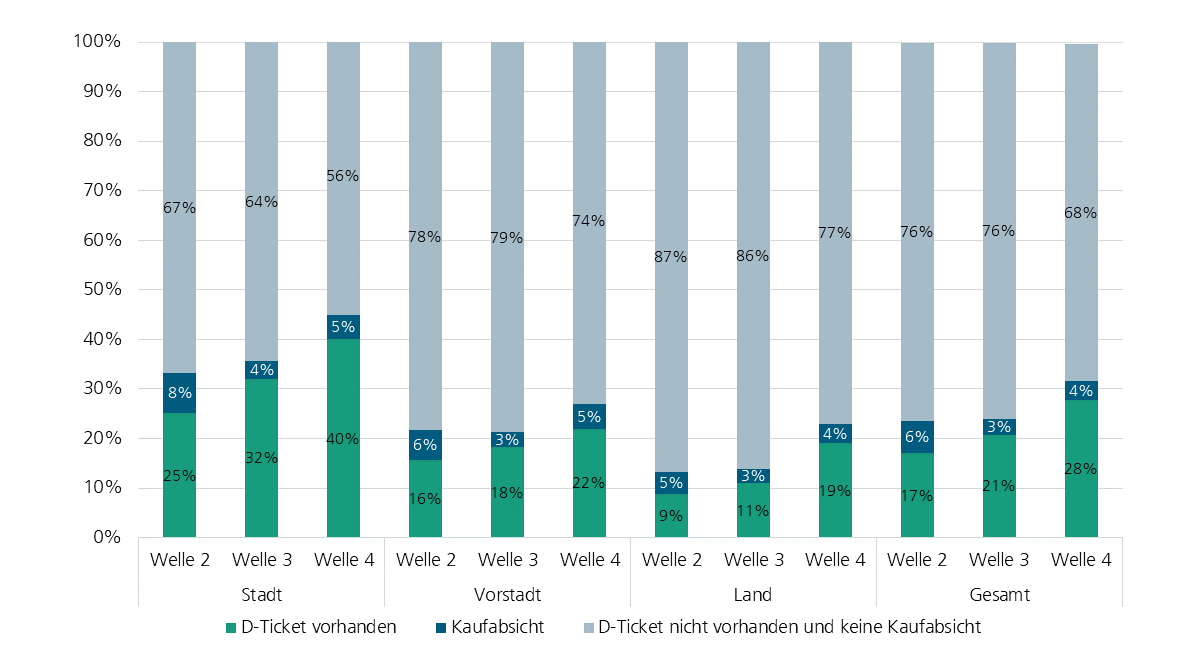

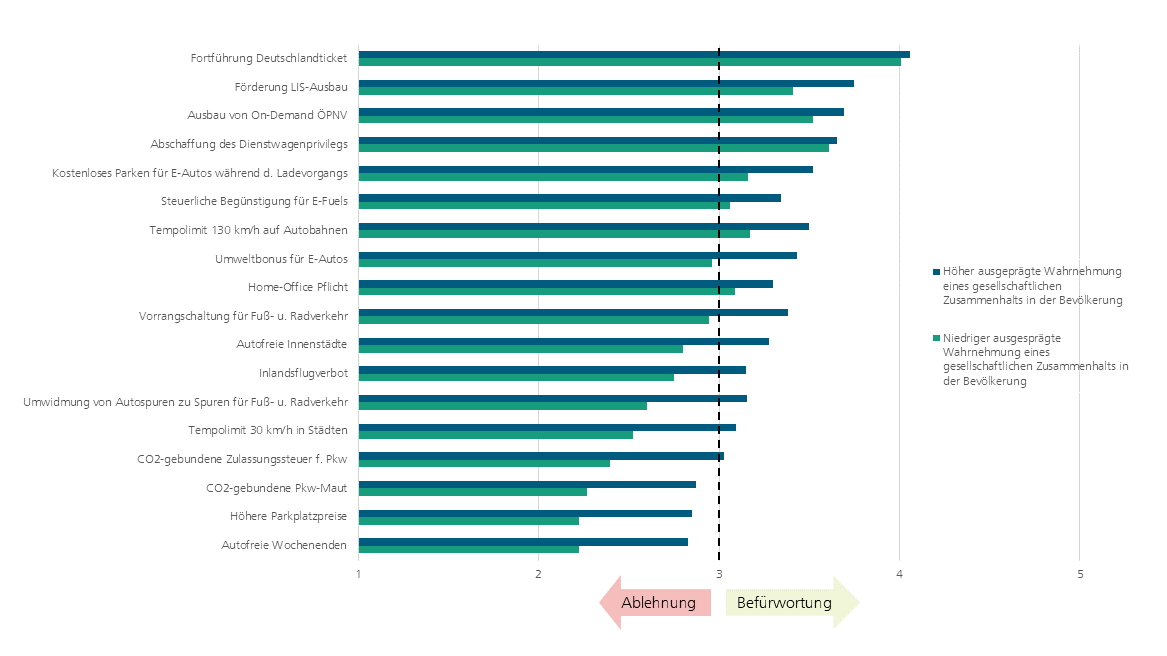

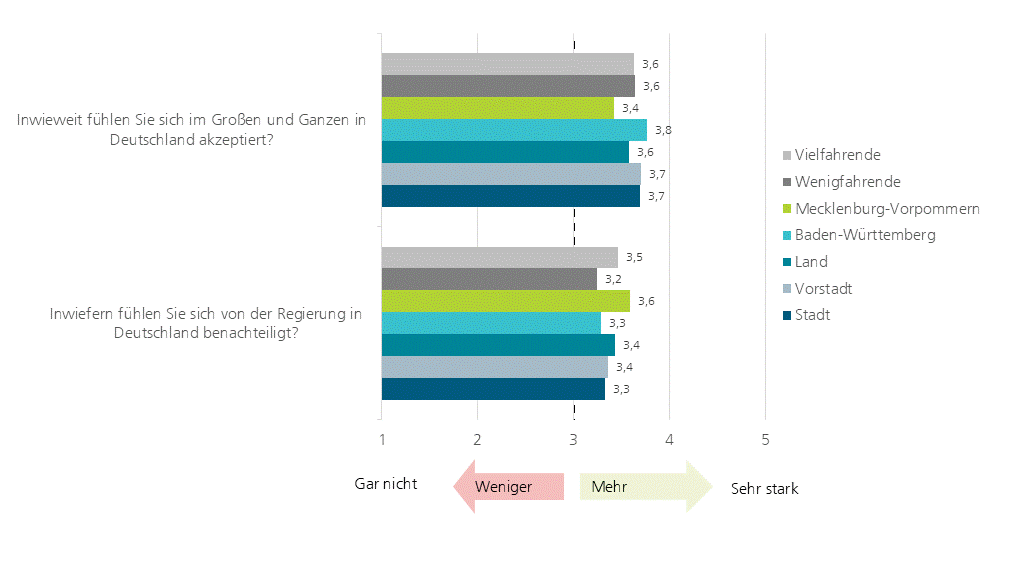

In regelmäßigen Abständen fragen wir rund 2.500 repräsentativ ausgewählte Personen nach ihrer Meinung zu Infrastrukturen, zu politischen Maßnahmen und zur Automobilitätskultur sowie zu ihren Gewohnheiten. Da es sich jedes Mal um dieselben Personen handelt, können wir so Veränderungen und Zusammenhänge messen.

Die aktuellen Ergebnisse werden fortlaufend auf dieser Seite eingestellt, momentan die der vierten Welle im Sommer 2024. Die Ergebnisse der vorherigen Wellen sind über das Archiv weiterhin zugänglich.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das MobilKULT-Projektteam.