Miteinander für moderne Mobilität: Dialogprojekt in Baden-Württemberg zeigt Potenziale von Beteiligung und Bewegungsdaten

Moderne Mobilität funktioniert kaum noch ohne die Daten der Menschen, die unterwegs sind. Ein Partizipations- und Forschungsprojekt in Baden-Württemberg zeigt, unter welchen Bedingungen Bürgerinnen und Bürger bereit sind, ihre Mobilitätsdaten mit öffentlichen Stellen und Unternehmen zu teilen.

Seit dem 29. März 2025 ist das neue Landesmobilitätsgesetz von Baden-Württemberg in Kraft. Es soll die Mobilität im Land nachhaltiger, sicherer und sozial gerechter machen. Und nicht nur das – Baden-Württemberg setzt auch auf mehr Digitalisierung und Bürgernähe. Ein wichtiger Baustein ist der Umgang mit Mobilitätsdaten. Das Gesetz macht deutlich, dass Daten eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, Verkehr smarter und klimafreundlicher zu gestalten.

Genau hier setzen die Ergebnisse aus dem Projekt »Bürgerdialog Mobilitätsdaten« an. Sie zeigen, dass Menschen im Allgemeinen bereit sind, ihre Daten zu teilen – vorausgesetzt, sie wissen, dass diese kompetent und verantwortungsvoll genutzt werden.

Wie moderne Mobilitätsangebote von persönlichen Daten profitieren

Die Entwicklung digitaler Mobilitätsdienste ist auf eine Vielzahl von Daten angewiesen, z. B. über Standorte, Verkehrsströme und die Häufigkeit der Nutzung bestimmter Angebote. Damit solche Daten zur Verfügung stehen, müssen die Bürgerinnen und Bürger bereit sein, persönliche Informationen preiszugeben.

Aber was genau beeinflusst die Bereitschaft, Daten zu teilen? Das war bisher nur unzureichend erforscht und verstanden – dabei brauchen Entscheidungsträger:innen in Politik und Wirtschaft dringend fundierte Erkenntnisse, um tragfähige und akzeptierte Lösungen zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund führte der Joint Innovation Hub am Fraunhofer ISI im Auftrag der Stabsstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung des Staatsministeriums Baden-Württemberg und mit Unterstützung von e-mobil BW zwischen Juli 2023 und Mai 2025 ein umfassendes Forschungsprojekt durch. Ziel war es, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie die Bürgerinnen und Bürger über Mobilitätsdaten denken.

Das Projekt unterteilte sich in zwei Phasen: Zuerst wurden Workshops mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern organisiert, um in den direkten Austausch zu treten und ein differenziertes Bild von den Erwartungen, Bedenken und Wünschen der Menschen zu erhalten. Aufbauend auf diesen qualitativen Erkenntnissen wurde anschließend eine repräsentative quantitative Umfrage durchgeführt, um die Ergebnisse aus den Workshops empirisch zu überprüfen. Ziel war es, die im Dialog gewonnenen Erkenntnisse statistisch zu validieren und so eine verlässliche Grundlage für zukünftige Entscheidungen zu schaffen.

Vertrauen und zugeschriebene Kompetenz entscheiden über Datenfreigabe

Die Ergebnisse aus dem Projekt zeigen: Menschen sind eher bereit, ihre Daten mit Akteuren zu teilen, denen sie vertrauen und die sie für kompetent halten.

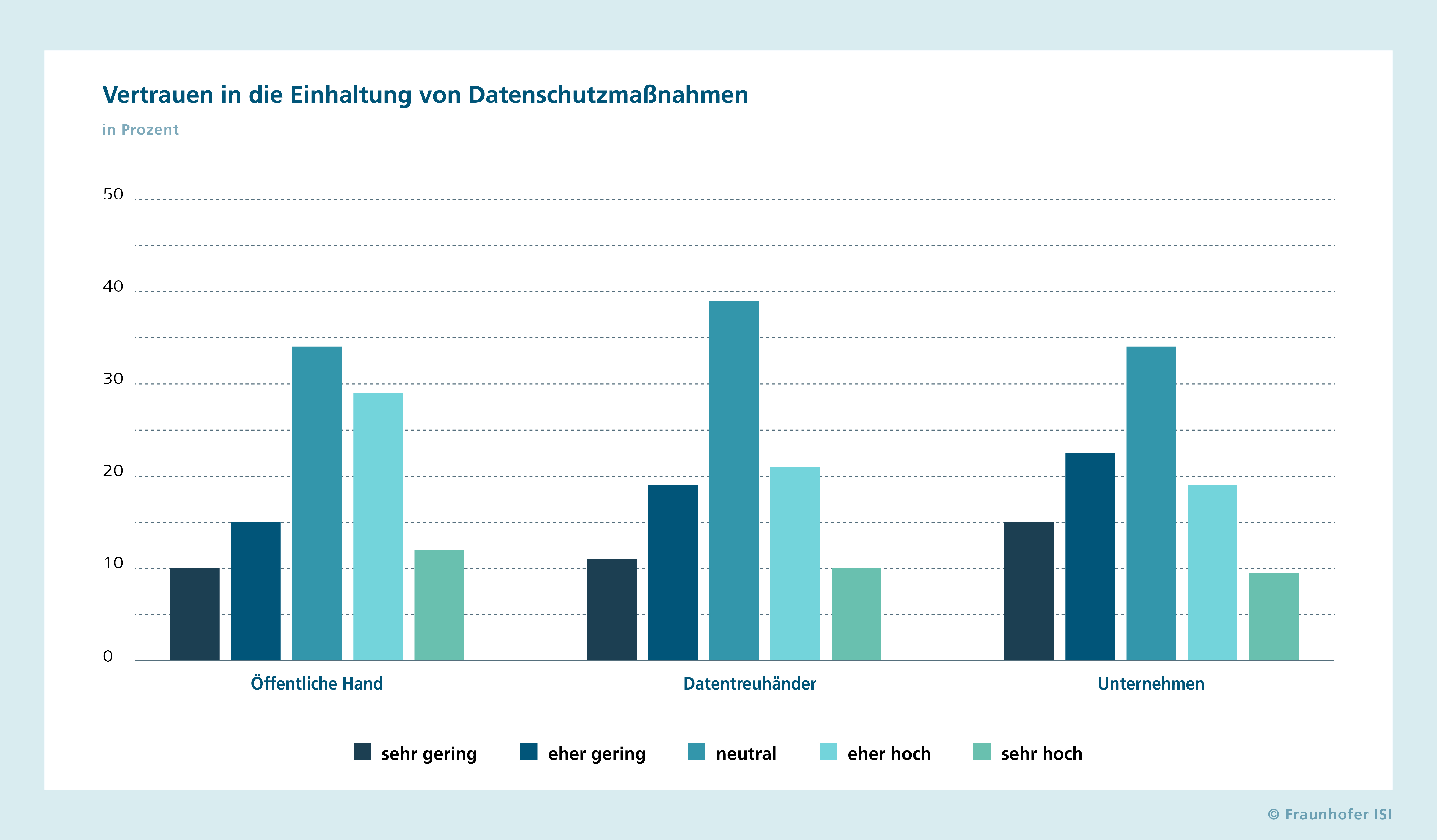

Kommunen und Landesbehörden genießen bei den Teilnehmenden der partizipativen Workshops ein hohes Maß an Vertrauen, vor allem, weil sie strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegen und nicht gewinnorientiert sind. Die quantitative Befragung von 1.377 Bürgerinnen und Bürgern bestätigt dieses Ergebnis: Mehr als 40 Prozent der Befragten haben in Bezug auf den Datenschutz ein hohes Vertrauen in die öffentliche Hand (siehe Abbildung 2). Im Vergleich dazu schneiden die Akteure in den Kategorien Unternehmen (28,5 Prozent) und Datentreuhänder (31 Prozent) deutlich schlechter ab – wobei Datentreuhänder als neutrale Instanzen fungieren, die personenbezogene Daten im Auftrag Dritter verwalten und dabei höchste Anforderungen an Datenschutz und Transparenz erfüllen sollen.

Die Workshops zeigten auch: Die Bereitschaft der Menschen, ihre Mobilitätsdaten weiterzugeben, hängt nicht nur von ihrem Vertrauen in die jeweiligen Akteure ab. Entscheidend ist ebenso ihre Einschätzung der fachlichen Kompetenz im Umgang mit sensiblen Informationen.

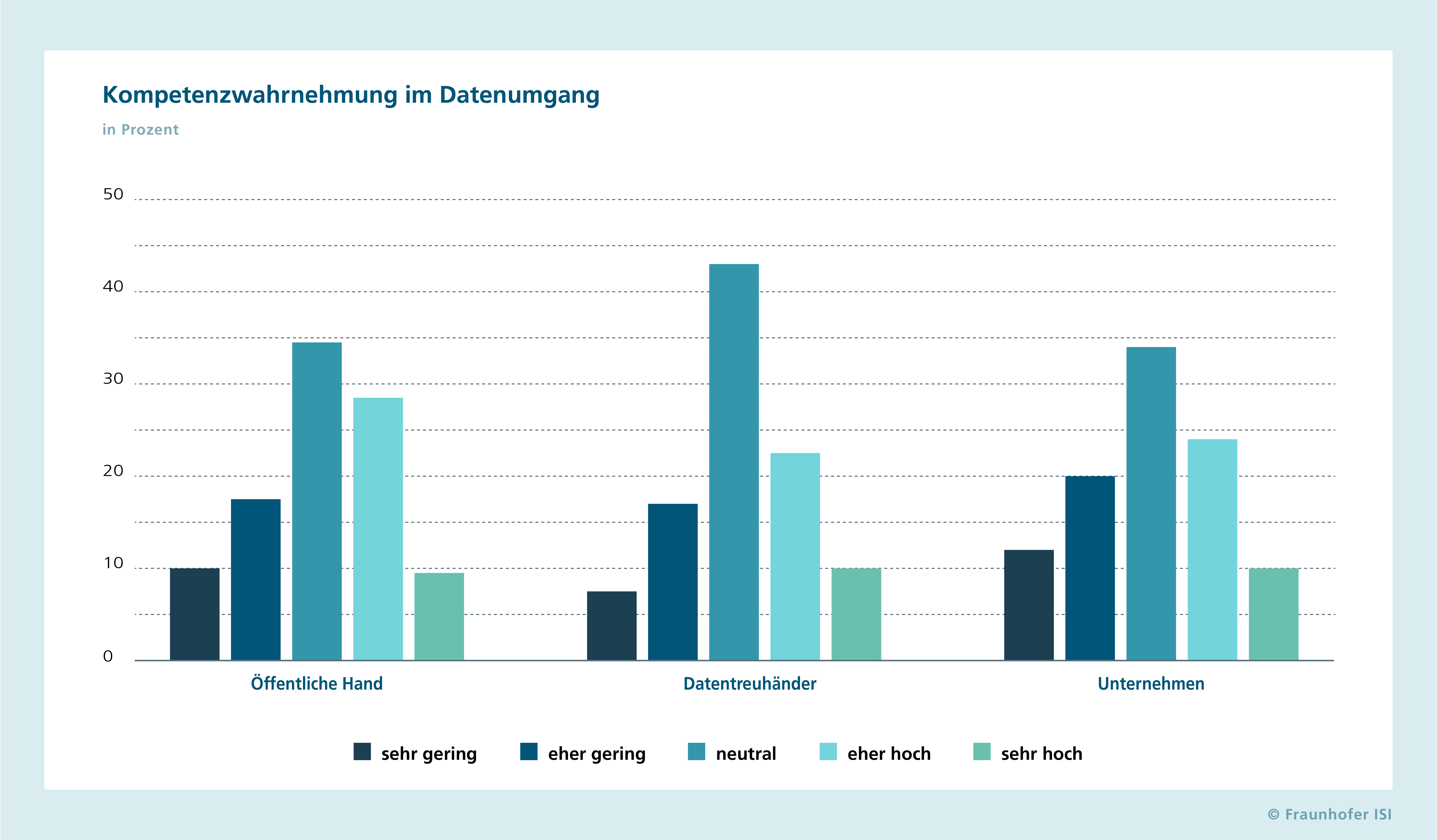

Besonders bemerkenswert ist, dass Bürger:innen in den Workshops die Datenkompetenz bei Unternehmen sahen, während sie in der repräsentativen Umfrage in erster Linie der öffentlichen Hand zugeordnet wurde. So bewerteten 39 Prozent der Befragten die Kompetenz der staatlichen Stellen als »hoch« oder »sehr hoch«. Private Unternehmen hingegen schnitten schlechter ab – 32 Prozent der Befragten hielten sie für wenig oder gar nicht kompetent (vgl. Abbildung 3).

Öffentlicher Sektor sollte auf Vertrauensvorschuss aufbauen

Die Ergebnisse des Projekts machen deutlich: Bei der Entwicklung digitaler Mobilitätslösungen müssen die Menschen von Anfang an einbezogen werden – nicht nur als Nutzer:innen, sondern als aktiv Teilnehmende am Gestaltungsprozess. Der Bürgerdialog hat gezeigt, dass Vertrauen und Kompetenz die wichtigsten Voraussetzungen für die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger sind, ihre Mobilitätsdaten zu teilen.

Besonders überraschend war, wie stark der öffentliche Sektor in beiden Bereichen wahrgenommen wird. Die Erkenntnisse aus den Workshops ließen vermuten, dass Bürger:innen die Kompetenz eher bei den Unternehmen sehen würden. Dieses Vertrauen ist ein wertvolles Gut – und gleichzeitig eine klare Aufforderung zum Handeln.

Der öffentliche Sektor hat die Verantwortung, auf diesem Vertrauen aufzubauen und konkrete, menschennahe Lösungen zu entwickeln. Dazu gehört nicht nur der Aufbau transparenter Dateninfrastrukturen, sondern auch die Entwicklung von Anwendungen, die den Alltag der Bürger:innen spürbar verbessern – zum Beispiel durch eine integrierte Mobilitäts-App, die verschiedene Verkehrsmittel intelligent miteinander verknüpft und individuelle Routen optimiert. Denn aktuelle Angebote sind oft auf einzelne Verkehrsträger, Anbieter oder regionale Einheiten beschränkt.

Geteilte Mobilitätsdaten können dabei helfen, Apps kontinuierlich zu verbessern, indem sie Echtzeitinformationen über Verkehrsbedingungen, Nutzerpräferenzen und Auslastungen liefern. So können beispielsweise Staus umfahren, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln effizienter gestaltet und personalisierte Empfehlungen für umweltfreundlichere Routen gegeben werden. Dies führt zu einer nahtlosen und komfortablen Mobilitätserfahrung für alle Nutzer:innen.

Dialog erweist sich als wertvolles Format für bürger:innennahe Politik

Gleichzeitig zeigt das Projekt, dass der Nutzen von Mobilitätsdaten für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und nachvollziehbar sein muss. Direkte Vorteile wie ein besserer Verkehrsfluss, kürzere Reisezeiten oder bessere Verbindungen in ländlichen Gebieten sind für viele Menschen greifbarer als abstrakte Ziele wie CO₂-Einsparungen – auch, wenn diese langfristig genauso wichtig sind.

Nicht zuletzt zeigt der Bürgerdialog eindrucksvoll, welchen Wert partizipative Formate für die Gestaltung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität haben. Der direkte Austausch mit den Menschen eröffnet nicht nur neue Perspektiven, sondern schafft auch die Grundlage für Lösungen, die tragfähig, sozial ausgewogen und gesellschaftlich akzeptiert sind. Umso wichtiger ist es, diesen Dialog nicht als einmaliges Projekt zu verstehen, sondern ihn als festen Bestandteil einer modernen Mobilitätspolitik dauerhaft zu verankern.

Mehr Information

- Projekt »Bürgerdialog Mobilitätsdaten«

- Abschlussbericht des Projekts (publica-rest.fraunhofer.de)

- Joint Innovation Hub

- Forschungs- und Innovationszentrum Innovation & Foresight (hnfiz.fraunhofer.de)