Akademische Patente als neuer Indikator für den Technologietransfer von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (AUFs) sind eine zentrale Quelle von Innovationen in Europa. Die marktseitige Umsetzung des an Universitäten und AUFs erzeugten Wissens stellt jedoch oft eine Herausforderung dar. Ein zentrales Instrument des Wissens- und Technologietransfers von der Forschung in die Industrie sind akademische Patente. Das Fraunhofer ISI hat eine neue Methode entwickelt, um diese akademischen Patente messbar zu machen und somit den Technologietransfer aus Universitäten und AUFs besser erfassen zu können.

Überblick

Der Technologietransfer von Universitäten in die Industrie ist seit vielen Jahren ein zentrales Thema der Innovationsforschung. Einerseits trägt der Technologietransfer zur Steigerung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Nationen bei. Andererseits können durch erfolgreichen Wissenstransfer zusätzliche Mittel über die staatliche Förderung hinaus erzielt werden, die dann wiederum in die Erzeugung neuen Wissens investiert werden können. Technologietransfer von Universitäten und Forschungseinrichtungen (AUFs) erfolgt auf unterschiedliche Weise, beispielsweise durch Lizenzverträge mit Unternehmen, Auftragsforschung, gemeinsame Publikationen, informelle Kanäle oder durch Ausgründungen.

Neben diesen Kanälen gelten Patentanmeldungen als bedeutendes Instrument des Technologietransfers. Bei der statistischen Erfassung dieser Patente besteht jedoch die Herausforderung, dass ein großer Teil der Patentanmeldungen von Universitäten und AUFs von anderen Akteuren – meist von Unternehmen im Rahmen der Auftragsforschung, aber auch von einzelnen Personen – angemeldet wird, während die Universitätsmitarbeitenden, die an der Erfindung beteiligt waren, lediglich als Erfinder:innen aufgeführt werden. Der alleinige Fokus auf Patente, die von Universitäten und AUFs angemeldet wurden, führt zu einer deutlichen Unterschätzung des innovativen Beitrags von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Am Fraunhofer ISI wurde daher eine Methode entwickelt, um den Beitrag von Universitäten und AUFs zum Innovationssystem in den 39 Mitgliedsländern des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) besser zu erfassen. Konkret haben wir uns in den letzten Jahren der Identifikation akademischer Patente gewidmet, das heißt, dass wir neben der Zählung der von Universitäten und AUFs angemeldeten Patente auch die Patente aufnehmen, die in Kooperation mit mindestens einem Universitäts- bzw. AUF-Angehörigen erfunden wurden. Die entwickelte Methode ermöglicht eine bessere Erfassung des Innovationsoutputs aller europäischen Universitäten und AUFs, sowohl auf Ebene der einzelnen Organisationen als auch auf aggregierter Ebene einzelner Länder und Regionen innerhalb Europas.

Methodisches Vorgehen

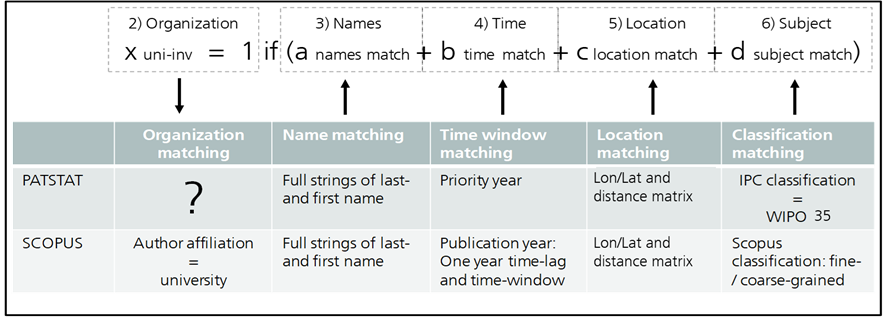

Die methodische Herausforderung bestand vor allem darin, einzelne Universitätsangehörige in einer breit angelegten Studie und möglichst automatisiert als Erfinder:innen auf Patentanmeldungen zu identifizieren. Mitarbeitendenlisten von Universitäten und AUFs liegen jedoch nicht frei zugänglich vor. Daher wurden aus einer Datenbank für wissenschaftliche Publikationen zunächst alle Autor:innen wissenschaftlicher Papiere aus Universitäten und AUFs ab dem Jahr 2000 identifiziert. Hierdurch ergibt sich zunächst eine Datenbank von Wissenschaftler:innen, die an Universitäten und AUFs tätig sind. Diese Daten wurden in einem weiteren Schritt mit den Namen von Erfinder:innen aus einer Patentdatenbank verknüpft, wodurch die Identifikation von patentierten Erfindungen möglich wird, an denen mindestens ein:e Universitätsangehörige:r beteiligt war.

Bei dem gewählten Ansatz besteht jedoch die Gefahr fehlerhafter Übereinstimmungen zwischen Personennamen (Homonymproblem). Aus diesem Grund waren zusätzliche Auswahlkriterien erforderlich, um die Wahrscheinlichkeit korrekter Zuordnungen deutlich zu erhöhen.

Zu diesen Auswahlkriterien gehören ein Zeitfensters von zwei Jahren zwischen einem Patent und einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, die geografische Nähe der Adresse des Erfinders oder der Erfinderin mit dem Standort der Universität sowie die Übereinstimmung der Technologiefelder der Patentanmeldung und der wissenschaftlichen Publikationen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse unserer Analysen, die gemeinsam mit dem Europäischen Patentamt (EPA) erstellt wurden, zeigen, dass der Anteil der Anmeldungen aus Universitäten an europäischen Patentanmeldungen in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen ist. Aktuell beläuft sich die Anzahl akademischer Patente aus Universitäten am EPA jährlich auf etwa 7.000 Anmeldungen, was einem Anteil von 10% aller Anmeldungen aus EPÜ-Mitgliedsländern entspricht. Insgesamt haben zwischen 2000 und 2022 mehr als 1.200 europäische Universitäten Patente am Europäischen Patentamt angemeldet. Bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen beläuft sich die Zahl der Anmeldungen im gleichen Zeitraum auf insgesamt 63.000, wobei im letzten Jahr knapp 4.000 Patente am EPA angemeldet wurden. Dies entspricht einem Anteil von etwa 6% aller Anmeldungen europäischer Anmelder am EPA.

Insgesamt zeigt sich, dass sich mit Hilfe dieser neuen Methode zur Identifikation akademischer Patente mehr als 50% zusätzliche Patentanmeldungen europäischer Universitäten identifizieren lassen. Der Beitrag dieser Universitäten zum Technologietransfer und damit dem Innovationssystem wurde bis dato also stark unterschätzt. Für die AUFs zeigt sich ein ähnliches, wenn auch deutlich weniger stark ausgeprägtes Bild. Hier werden etwas mehr als 80% der Patentanmeldungen von den AUFs selbst durchgeführt.

Weitere Ergebnisse und Analysen finden sich in den gemeinsamen Veröffentlichungen des Fraunhofer ISI und des EPA.

Presseinformation und Publikationen

- Öffentliche Forschungseinrichtungen stehen in Europa für 63 000 Erfindungen der letzten 20 Jahre (Presseinfo des Europäischen Patentamts)

- The role of European public research in patenting and innovation – An in-depth analysis of the contributions of European public research organisations and research hospitals to patenting activity at the EPO

- The role of European universities in patenting and innovation – A study of academic inventions at the EPO